Giacomo Giulietti- Vuoi volerti bene? Vai in mare

“…Solo chi possiede una barca può capire. Può capire l’affetto… no, il cumulo di affetti che contiene una barca: l’orologio al quarzo garantito due secondi al mese, regalo di mio zio e compagno ai tanti stop durante il giro del mondo; il sestante col quale avevo fatto i primi punti, esitante, nel ’71; la coperta blu sulla quale una mano gentile aveva ricamato <<riservata a Giorgio>>”.

Sono le parole che l’industriale dell’acciaio e armatore Giorgio Falck scrisse al Giornale della Vela dopo che un’orca affondò il suo Guia III, nel 1976. Riassumono perché una barca non è un oggetto. È il compagno di viaggio che ti porta a bere e poi ti riporta a casa quando non puoi guidare. E tu lo ricambi, con la cura e con la fiducia: per affidartici devi prendertene cura; in cambio la tua barca ti porterà a casa sano, dimostrandoti che la fiducia era ben riposta. È quasi una lezione di vita: cura ciò che vuoi si prenda cura di te. E in prima persona dobbiamo curare noi stessi. Ecco perché è importante andare in barca. Così come può essere importante vivere il mare nelle mille altre forme che ti consente la sua enormità e mutevolezza. Puoi surfare le onde con una tavola; tirare due bordi su un catamarano dalle vele colorate, immergerti con l’autorespiratore, o anche solo ammirarlo. Insomma, vai per mare, perché si vive meglio: si è più felici. Non lo dico solo io che, ammetto, sono di parte: lo dice la scienza.

Studi sul comportamento e su quanto gli agenti ambientali incidono sulla salute e sul generale benessere delle persone in questi anni ne sono stati fatti tanti. Due in particolare mi hanno colpito in quanto legati all’acqua, l’elemento senza il quale non esisterebbero né il mio lavoro né la mia passione entrambi legati alle barche e più o meno a tutto ciò che sull’acqua scivola. Uno è alla base del libro Blue Mind, scritto dal biologo marino Wallace J. Nichols (se hai anche un solo momento della vita provato il piacere di avere a che fare con l’acqua non perdere altro tempo e leggilo). E poi c’è un altro studio, condotto da due ricercatori della London School of Economics e dell’Università del Sussex, durato una decina di anni e che ha coinvolto 20mila volontari e si è basato su oltre un milione di risposte. In entrambi i casi emerge che nelle aree verdi, nella natura, come diciamo, si è davvero più sereni e, ancora di più (e con particolare soddisfazione del sottoscritto) che le aree marine e costiere erano “in buona misura” i luoghi più felici. Non basta, perché quando si è vicino o nell’acqua, si vive meglio. Si dorme meglio, si è più pronti, ci si ammala di meno, ci si muove di più, si calma la mente, si affinano i sensi e, di conseguenza, aumenta la produttività.…

È forse per questo che ci sono decine di modi di godersi l’acqua. Per qualcuno è un semplice passeggiarci accanto, per altri è sedersi ad ammirare l’orizzonte che si ammanta col fuoco del sole che tramonta, rosso e grandissimo. Per altri ancora è immergercisi dentro, esplorarne i fondali, interagire con la sua meravigliosa esplosione di esseri viventi. Per ancora tanta umanità, il rapporto privilegiato con l’acqua è nel navigarla. In ogni modo che sia venuto in mente. Spesso non c’è neanche bisogno di arrivare da nessuna parte. Chi ama andare per mare è spesso contento anche solo di andarci su e giù. Che sia il velista che esce per fare due bordi, il kiter che fa avanti e indietro a 200 metri dalla spiaggia o quelli che affittano un’ora di pedalò che al massimo ci arrivano e ci si agganciano per fare il bagno, alla boa che segna i 200 metri dal litorale.

Tutti si godono il mare e il benessere che regala. Amiamo navigare in tutti i modi. Il windsurfista aspetta le giornate di vento teso perché è allora che il suo amico mare gli darà il meglio. L’armatore del megayacht si gode il mare dei luoghi più belli del mondo (e gode anche del farcisi vedere, là, in mare, tra tutti gli altri che possono permettersi di essere dove sono loro). Navighiamo perché desideriamo andare a pesca, insidiando una preda che non vedi o immergendoti in apnea in un ambiente che è più adatto alla fuga del tuo premio che alla tua permanenza. C’è chi naviga non per andare realmente da qualche parte, ma solo per il piacere di arrivare davanti all’avversario.

Ci sono uomini come Sir Thomas Lipton, il magnate del the, o anche Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa che hanno speso fortune per non vincere mai la Coppa America, il più antico trofeo sportivo del mondo regolarmente disputato sin dalla sua costituzione, nel 1851, che ha affascinato di generazione in generazione, alcuni degli uomini più influenti del mondo da un punto di vista economico e finanziario. E magari nel 2024 è la volta buona per la barca italiana.

Da una parte chi cerca di correre più di te e dall’altra il mutevole gioco di mare e vento. Una regata è una doppia sfida: con gli avversari e con l’ambiente che ti ospita. E talvolta sembra che non ti ospiti neanche tanto volentieri. In realtà a lui non è che interessi tanto se dove ha deciso di gonfiare onde da 5 metri e sputare vento a 50 nodi ci sei tu su una barca in giro per il mondo, o un capodoglio a caccia di calamari giganti.

A non sentirti tanto volentieri là sei tu che ti chiedi: ma chi me l’ha fatto fare?! Se è successo anche a te, non ti preoccupare, sei in buona compagnia. A partire dal sottoscritto, che naviga da 55 anni pur avendone ancora 54 (ci metto anche i 9 mesi delle navigazioni placentari) fino ad arrivare ai navigatori solitari da record. Ci sono video in cui piangono disperati perché stremati da giorni di battaglia con impressionanti depressioni meteorologiche, mentre navigano tra i 40 ruggenti e i 50 urlanti a 1400 miglia dalla costa più vicina, che è l’Antartide.

Chiunque ha avuto una barca o è andato in mare da navigatore è stato tentato di mettersi alla prova.

Tentare una nuova rotta, per arrivare più in là dei soliti lidi; uscire quando il vento è più forte o le onde più alte anche se a sentirle ruggire fa tremare lo stomaco. Decidere di tornare a casa alla fine della crociera anche se è in arrivo una brutta perturbazione perché domani si deve andare al lavoro.

Tra parentesi, la principale causa di navigazione col maltempo è dovuta alle date: se non sei obbligato ad arrivare un certo giorno, aspetti semplicemente che il tempo migliori prima di partire.

Eppure è successo a tutti. Ognuno in mare ha attraversato quel momento in cui ha alzato gli occhi al cielo implorante o ha battuto i pugni bestemmiando furiosamente. Eppure sono eccezioni coloro che dopo aver superato la paura di non farcela hanno abbandonato la passione senza trasformare quella barca, quella tavola, il sup o qualsiasi cosa galleggi in una parte della loro vita.

“Uomo libero sempre amerai il mare”, rimava il poeta Charles Baudelaire. “Navigare necesse est!” ordinava ai suoi uomini il potente Gneo Pompeo. “Le onde sono giocattoli mandati da Dio”, diceva il surfista Ray Lario.

Che sia per amore, per dovere o per divertimento, fatti un regalo: vai in mare.

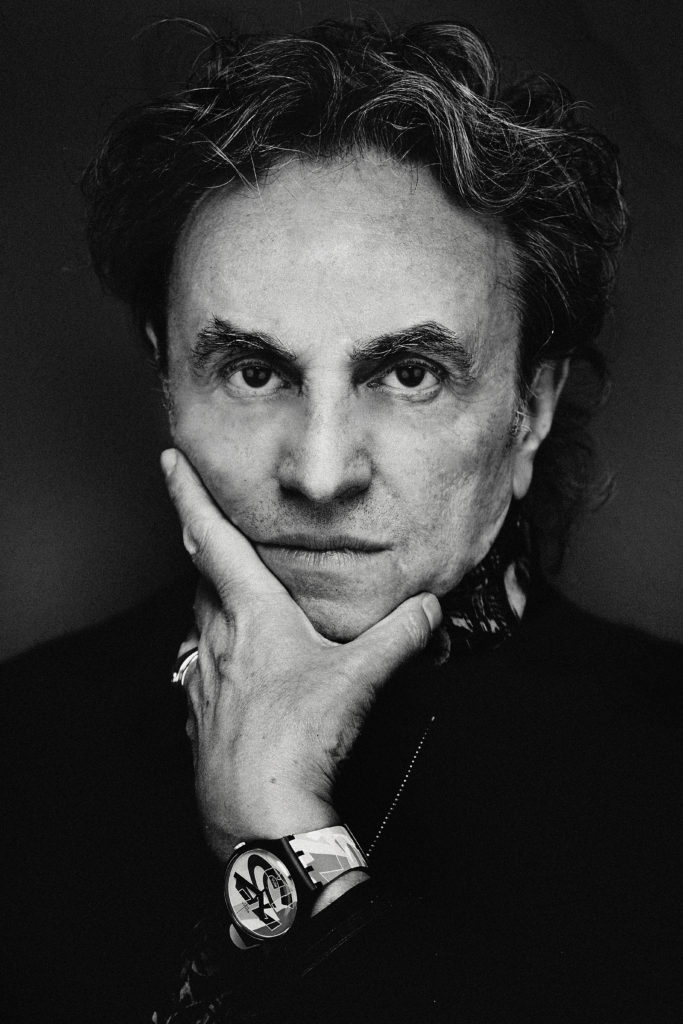

Crede che comunicare sia un diritto di tutti. Anche di chi non ci riesce da solo. Ed è per questo che rende disponibili le sue competenze. Sia che si voglia parlare “ai giornali” sia alle persone. Giornalista professionista (ma non ditelo alla madre che è convinta che suoni il clarinetto alla fermata della metro). Consulente comunicazione e pr dal 2000 e consulente marketing dal 2009.

Ha collaborato con varie testate, tra cui: Il sole 24 ore; Repubblica-L’Espresso; Rcs; QN-Quotidiano Nazionale; Rizzoli Publishing; Il giornale di Sicilia; Rusconi; Hachette, Hearst; Panama Editore; International Yachting Media; PressMare; Vela e Motore, Bmi MAg

Giurato italiano del premio internazionale Best of Boats Awards.

Cura la comunicazione e il marketing di: H2Boat, Tuccoli; Nabys; Tuxedo Yachting House; Pks; Customboats Italia; Wind Yachts.

E’ stato velista professionista, (prodiere) dal 1998 al 2001. Campione del Mondo 12 metri S.I. (2000)

Ha scritto diversi manuali sulla Vela. Vincitore del Premio giornalistico e letterario Carlo Marincovich.

Ha anche due figli che ama, addirittura più della poesia metasemantica.