Mercato dell’arte 2024: “Wait and see” (2 di 2)

Rieccoci. Brevissimo riassunto dalla puntata precedente: il mercato dell’arte internazionale nel 2024 ha confermato le difficoltà già palesate l’anno prima, i fatturati delle maggiori case d’asta sono stati in contrazione e abbiamo assistito a un marcato passaggio generazionale all’interno dei collezionisti, che sta facendo emergere nuovi gusti, nuove tendenze e un diffuso calo dei prezzi dei lotti proposti.

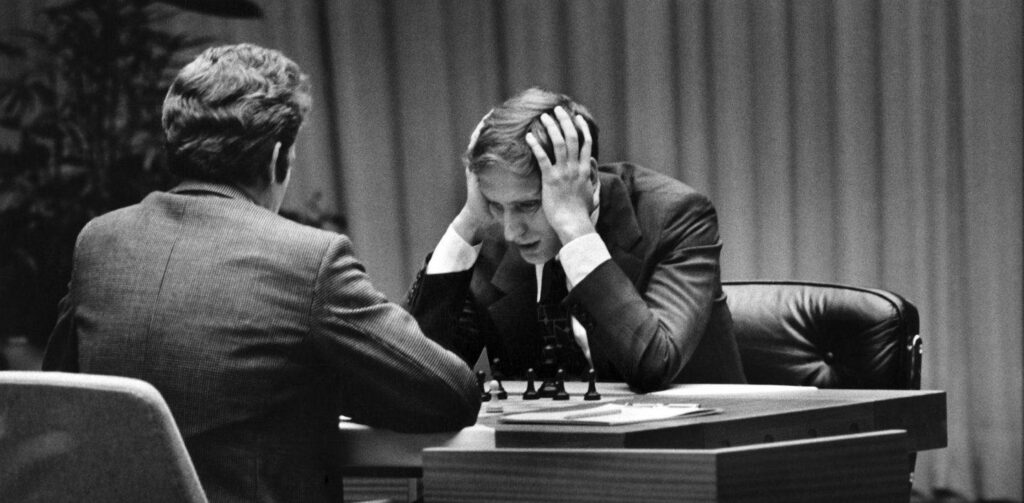

Avevo definito il 2024 con una espressione tipicamente finanziaria: “wait and see”, prevedendo che sarebbe stato difficilmente un anno entusiasmante (e i numeri mi hanno dato ragione) e anche per il 2025, nonostante le due forti contrazioni del 2023 e del 2024, mi sento di ribadire lo stesso giudizio. Meglio stare alla finestra allora e non avere grosse aspettative. Provo allora a delineare le ragioni di questo scetticismo.

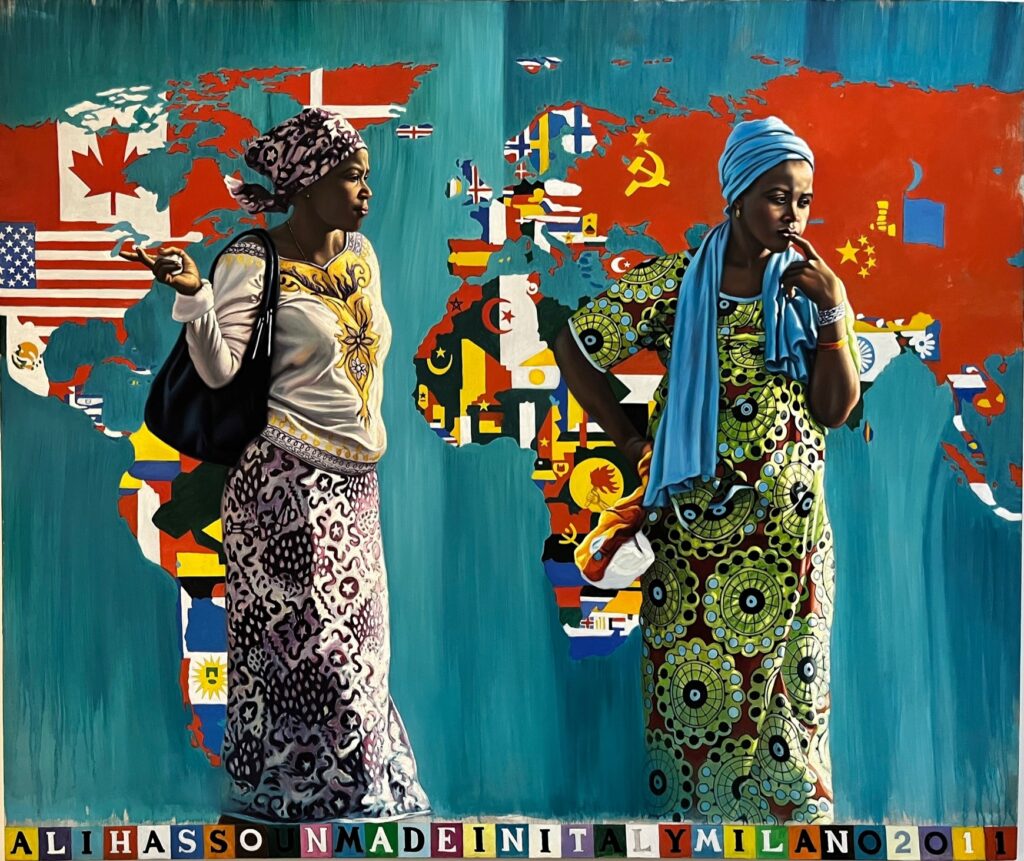

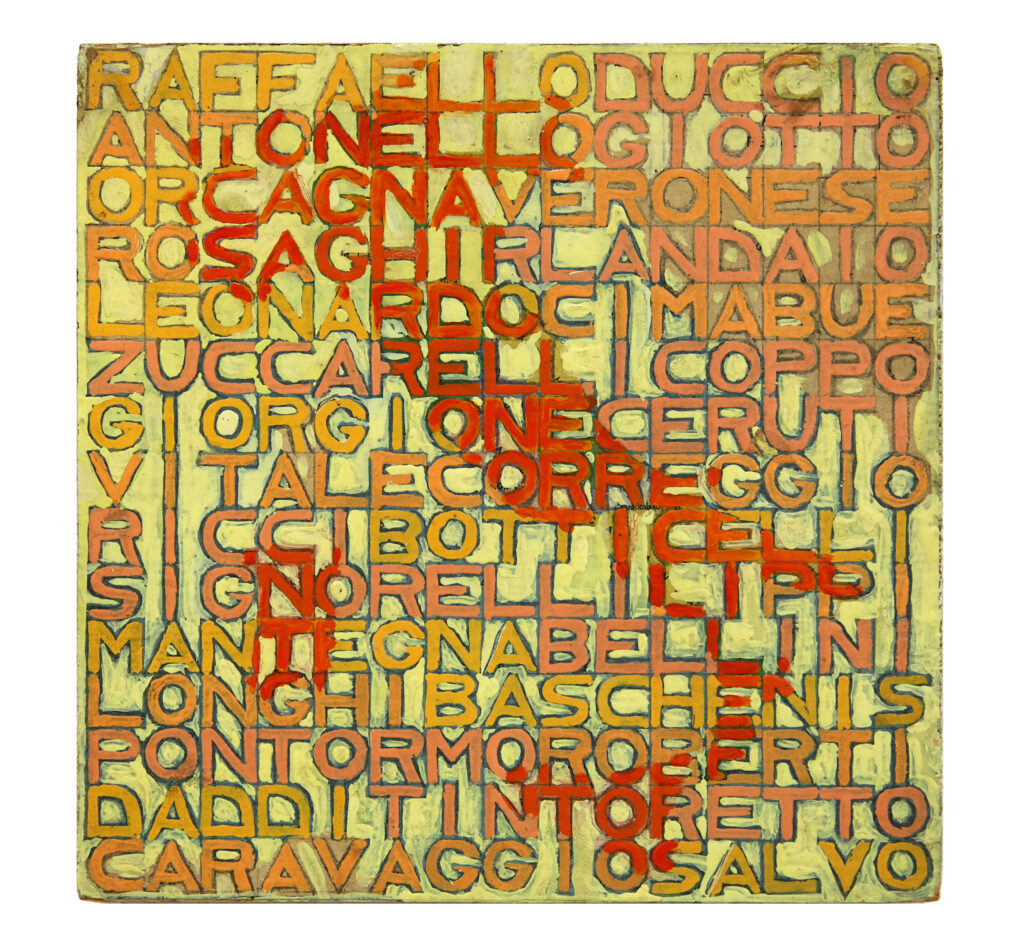

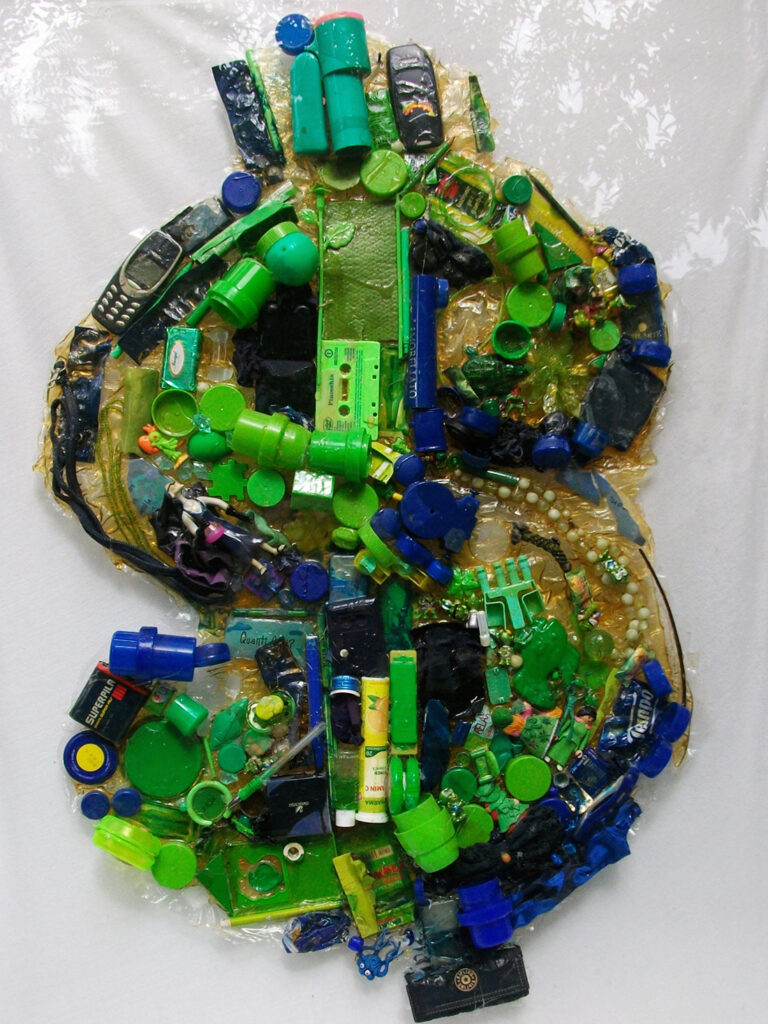

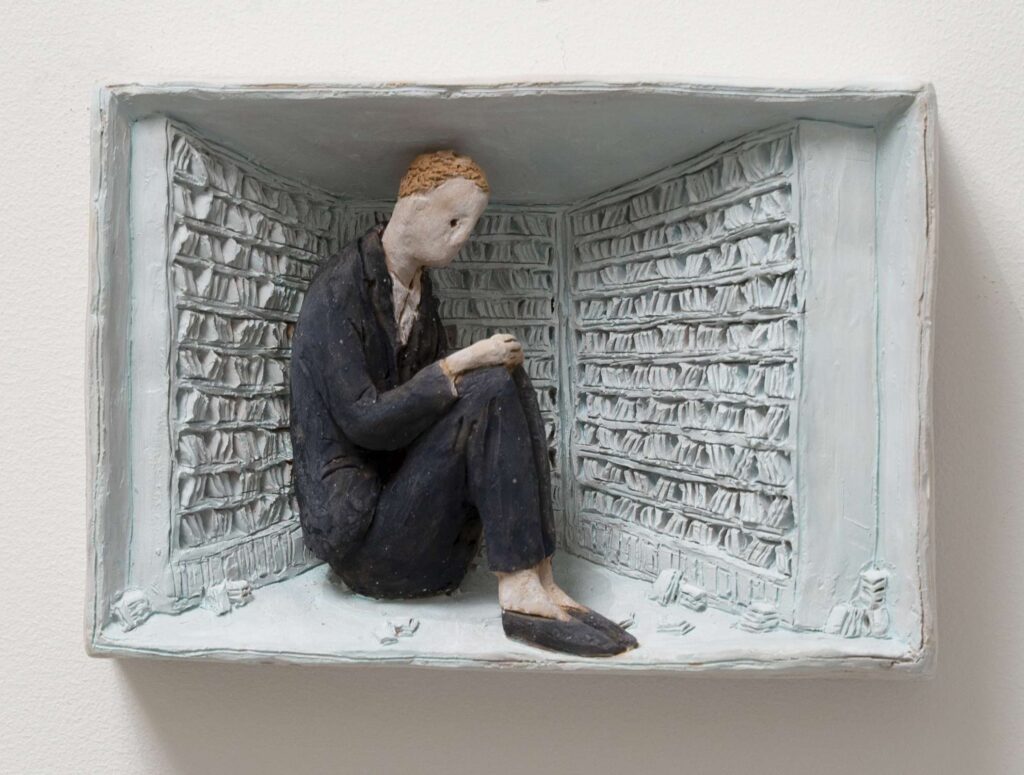

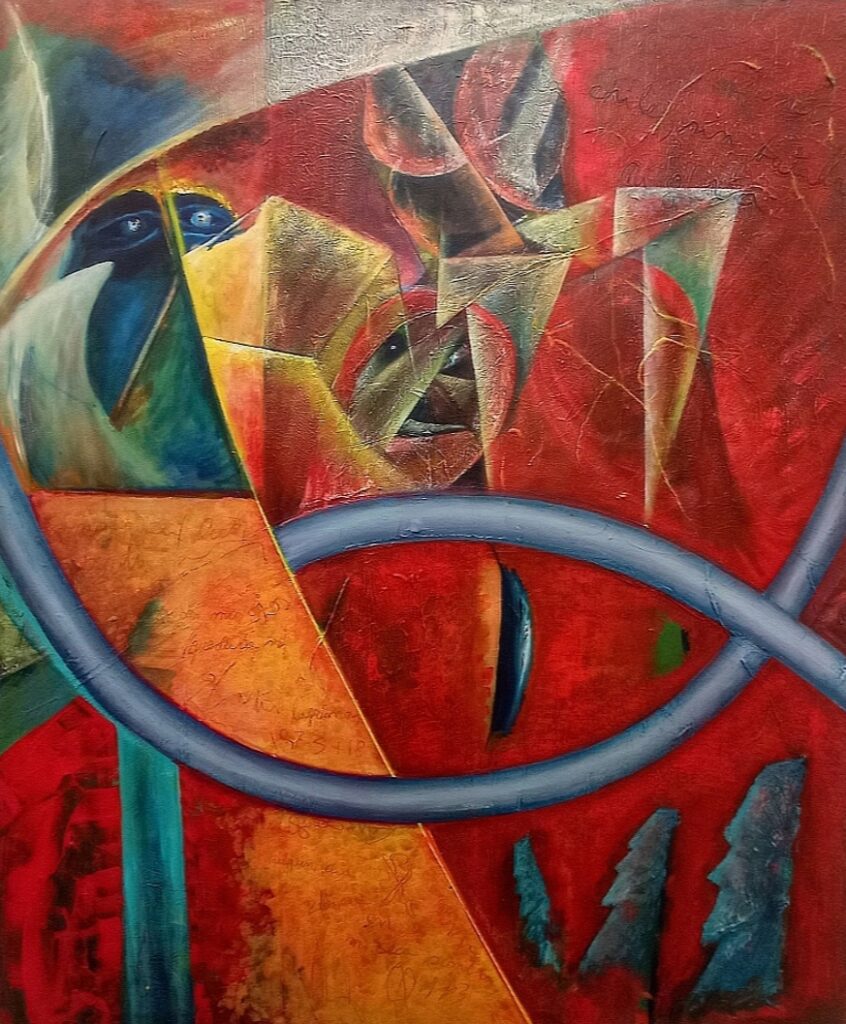

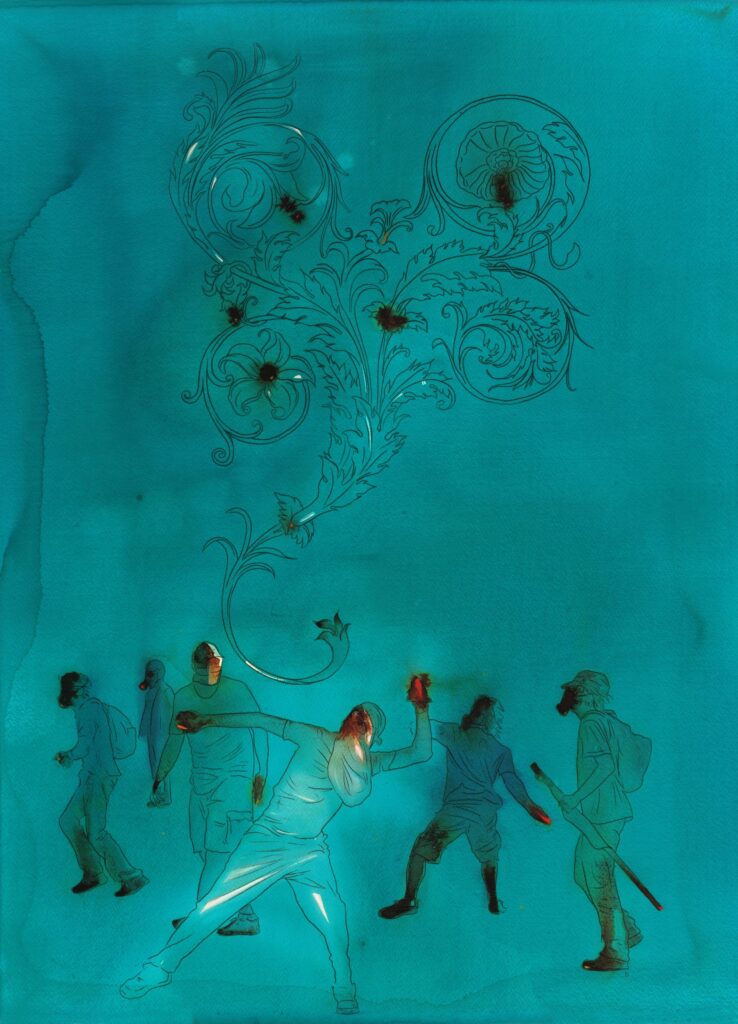

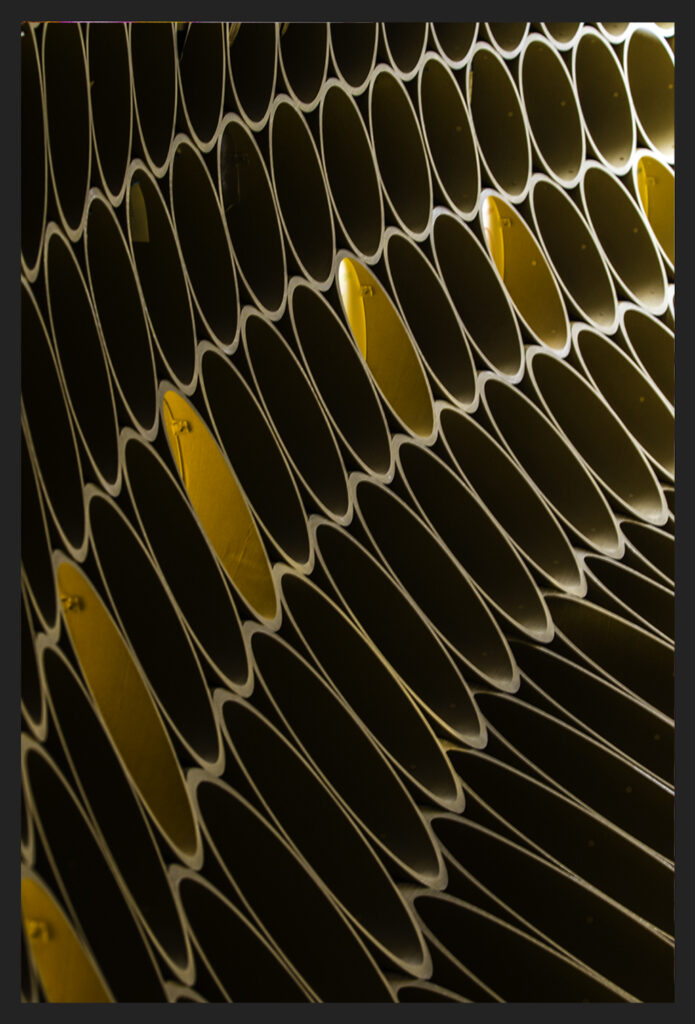

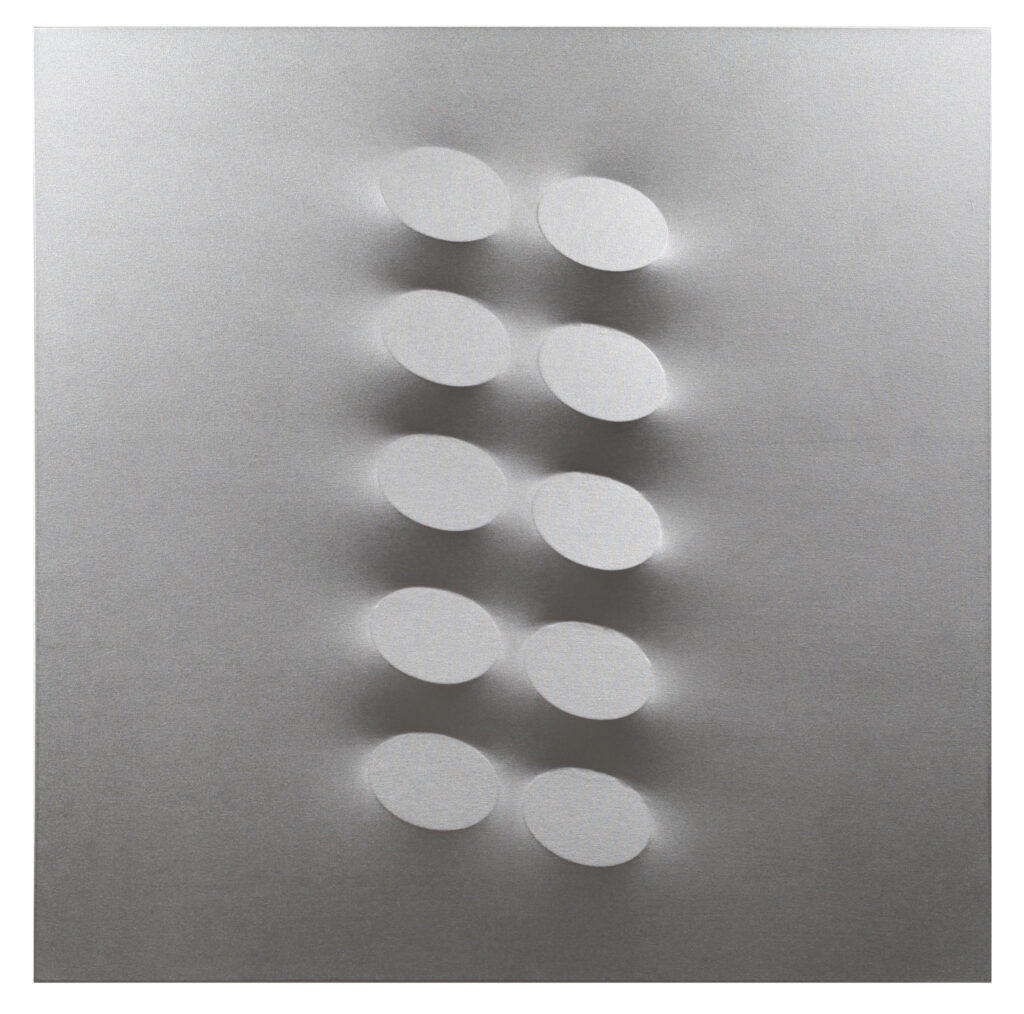

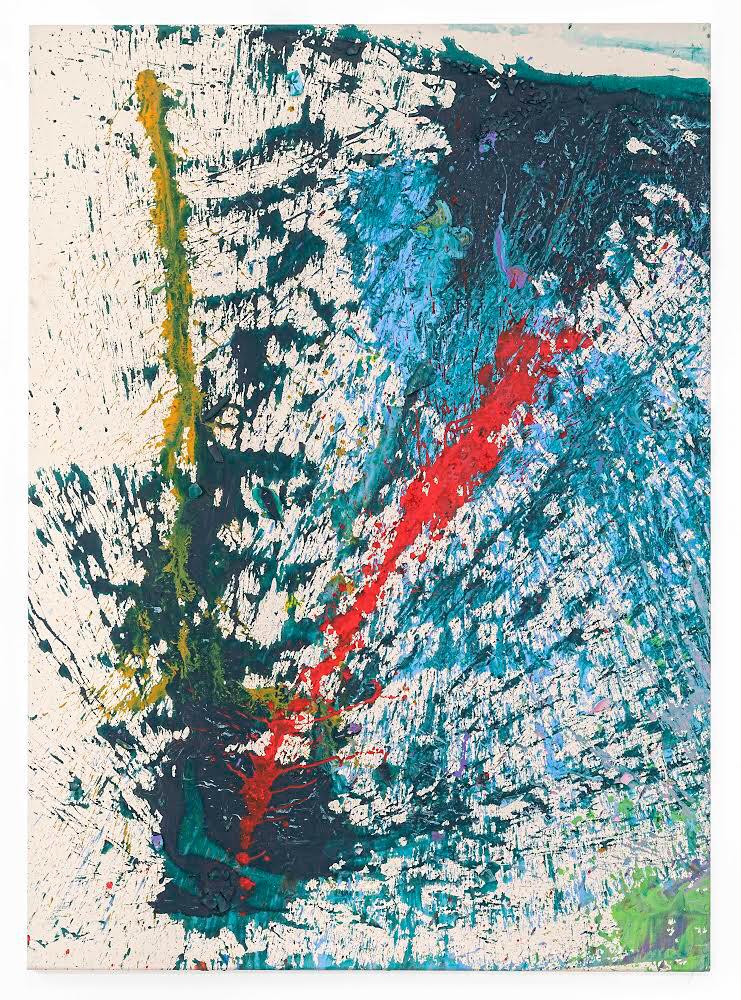

(Lascio però la ragione più importante per ultima). Così cresce il climax… A livello territoriale, i nuovi centri culturali asiatici (Corea, Singapore, Taiwan, Giappone) stanno promuovendo una intensa attività artistica e cresce così anche un sempre più folto gruppo di collezionisti, ma non riescono ancora a bilanciare il calo delle piazze storiche di New York e Londra. La Cina, con le sue restrizioni sui flussi di capitale, sta limitando la partecipazione dei collezionisti cinesi al mercato globale, il Medio Oriente, pur investendo massicciamente in nuovi poli culturali, non ha ancora sviluppato una classe di collezionisti sufficientemente ampia da sostenere il mercato con continuità. In Europa, la frammentazione fiscale rimane un ostacolo: con il Regno Unito ormai fuori dall’Unione, l’assenza di un sistema fiscale armonizzato sulle opere d’arte rischia di penalizzare ulteriormente le capitali europee come hub del mercato internazionale. Parigi sta mostrando una ottima vivacità, ma non avrà nemmeno nel 2025 il ruolo di polo trainante. Ci sono altre ragioni che fanno ipotizzare un 2025 di scarsa euforia: le case d’asta stanno rafforzando la propria offerta di Passion Assets, per rispondere al gusto dei nuovi collezionisti da una parte e sopperire al calo delle performance del figurativo dall’altra parte. Insomma, mancano lotti di qualità soprattutto dell’arte contemporanea da offrire sul mercato, visto il clima di sfiducia. Questo è particolarmente evidente negli USA. La nuova generazione di collezionisti UHNW, legata in gran parte all’industria tecnologica, sta imponendo gusti e modalità d’acquisto diversi rispetto al passato. Più che alle opere storicizzate, questi collezionisti guardano all’arte contemporanea, ai luxury collectibles e agli oggetti iconici appartenuti a personaggi celebri, mostrando un netto distacco dalle tendenze tradizionali. Parallelamente, il cambio generazionale sta accelerando una trasformazione più ampia: Millennials e Gen Z non solo hanno gusti differenti, ma approcciano l’arte in modo nuovo, privilegiando l’esperienza digitale, l’interazione diretta con gli artisti e il coinvolgimento attraverso i social media. Questa tendenza sta determinando una crescita nelle transazioni senza intermediazione, coadiuvata da un numero crescente di piattaforme che permettono agli artisti di vendere senza passare attraverso i circuiti tradizionali di gallerie e dealer. Ma soprattutto, determina anche una forte contrazione sulle marginalità degli operatori economici. Si parla di democratizzazione del mercato dell’arte. Bello da un lato, ma con prezzi medi in picchiata dall’altro lato.

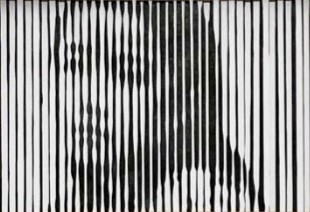

Anche la tecnologia sta giocando un ruolo sempre più centrale nel mercato dell’arte, con l’intelligenza artificiale che emerge non soltanto come potente strumento di analisi di mercato, ma anche un nuovo medium per la produzione di opere d’arte. I principali operatori stanno infatti investendo in algoritmi predittivi per individuare tendenze, valutare il potenziale di crescita degli artisti e ottimizzare le strategie di prezzo, ma parallelamente l’AI sta anche ridisegnando il concetto stesso di creazione artistica. La predizione algoritmica rischia di scoraggiare la sperimentazione artistica, penalizzando opere innovative ma di difficile comprensione immediata. Si parla di standardizzazione del mercato dell’arte.

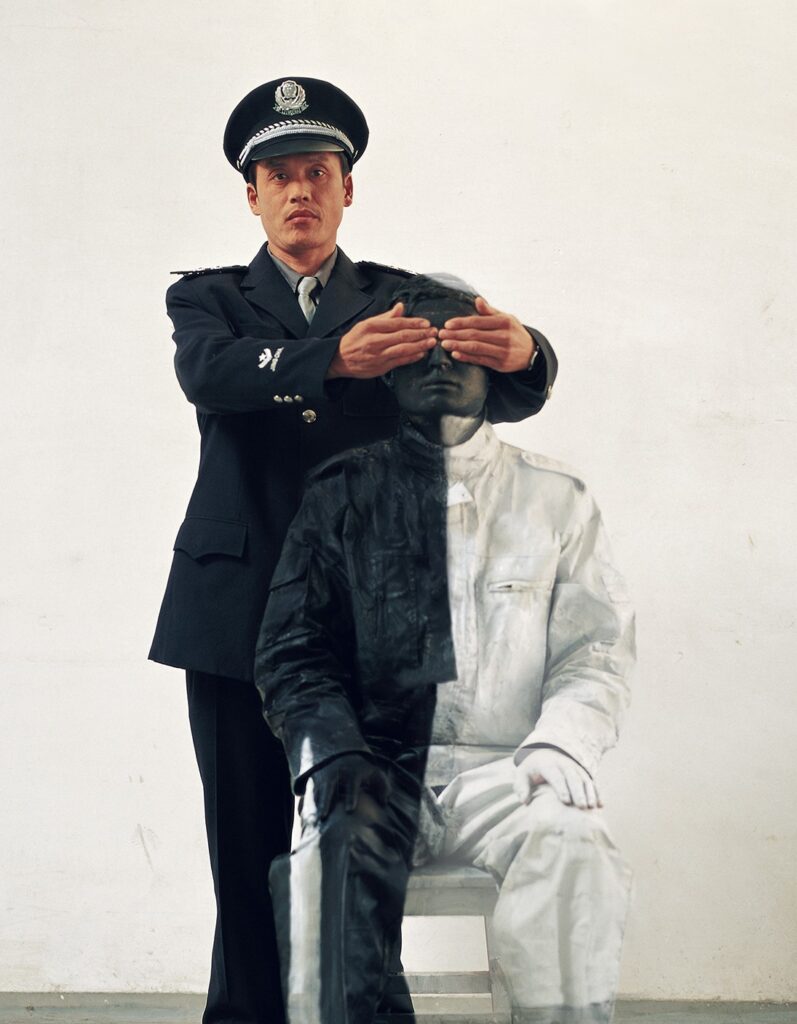

Ma ho volutamente lasciato per ultima la causa che a mio avviso più impatterà il 2025: “l’effetto Trump”.

Attenzione, non è un giudizio politico, ma è solo una constatazione di carattere economico: qualunque guerra commerciale internazionale impatta i mercati, siano essi di materie prime, finanziari, il mercato rionale sotto casa o il ricco mercato dell’arte. Perché qualunque mercato più che sulla quantità di denaro che riesce ad attrarre si fonda su un concetto ancora principale, che è quello della fiducia.

I primi 100 giorni di Trump hanno segnato l’avvio presidenziale peggiore di sempre sui mercati finanziari, con il dollaro in calo del 10% e una volatilità più che raddoppiata e l’oro è emerso come unico vincitore con un balzo del 26%. Quando l’oro sale in maniera così netta non è un buon segnale: durante le guerre mondiali l’oro crebbe in maniera vistosa. Mi piace allora usare una metafora per definire quello che sta succedendo sui mercati. Pensate a una molla. I dazi esercitano una forza che la accorcia. Se i dazi vengono subito tolti, la molla tornerà nella sua posizione iniziale, ma se i dazi rimangono per un periodo considerevole, la molla perderà la sua elasticità e rimarrà per lungo tempo deformata e accorciata. E questo avviene su tutti i mercati. Anche quello dell’arte. Cosa?.. Non ci credete?.. “Wait and see”…